くつ下の起源・黄門様の正体・チューリップとオランダの関係に迫る

2025年5月16日(金)放送の『チコちゃんに叱られる!』(NHK総合・19:57~20:42)は、思わず「へぇ〜!」と言いたくなる素朴な疑問を、歴史や文化の視点から楽しく学べる45分。今回は「くつ下」「黄門様」「チューリップ」という一見バラバラな3つのテーマが登場しましたが、どれも長い歴史や文化的背景に深く関係しており、知ると生活がちょっと豊かになる内容でした。ゲストには佐々木希さんと小森隼さん(GENERATIONS)が登場し、番組を盛り上げました。

くつ下をはくようになったのは脚線美を見せつけたかったから

くつ下をはくようになったきっかけには、実は見た目の美しさをアピールしたいという気持ちがあったといわれています。服飾史研究家の辻元よしふみさんによると、そのルーツは古代ローマ帝国の時代にまでさかのぼります。この時代、ローマ人の男性は丈の短いワンピースのような服を身につけていました。

-

ローマ男性は長ズボンではなく、膝上丈の衣服を着ていた

-

その理由は、動きやすさと脚線美を強調できるから

-

当時は、健康的で引き締まった脚=男性の強さの象徴だった

ズボンを履くと脚が隠れてしまうため、自慢の脚を見せるために短い服を選んでいたのです。こうした価値観の背景には、ローマ社会が肉体美や身体能力を重要視していたという文化があります。見た目の美しさは力強さや若々しさを象徴するものであり、くつ下にあたるような布を脚に巻くことで、その脚線をさらに美しく見せようとしたとも考えられています。

その後、古代ローマ帝国が衰退し、代わってゲルマン人がフランク王国を建てるようになります。ゲルマン人はもともと長ズボンをはいていた民族でしたが、ローマ文化に強い憧れを抱いていたため、服装も次第に変化していきました。

-

フランク王国時代のゲルマン人は、ズボンから短いワンピース風の衣服に移行

-

ローマ風の装いをまねて、脚を出すスタイルが広がった

-

しかしゲルマン人の暮らす北ヨーロッパは寒冷地であったため、防寒が必要に

このため、短い衣服とあわせてひざ丈のくつ下「ホーズ」をはくようになったのです。ホーズは足から膝までを覆う衣類で、防寒と同時に脚の形をきれいに見せる効果もありました。まさにローマの脚線美文化とゲルマン人の実用性が融合したスタイルだったといえます。

このように、くつ下の起源には「寒さをしのぐ」だけでなく、自分の身体の美しさを強調したいという願いが込められていたのです。今では当たり前のように身につけているくつ下も、歴史のなかではファッションや文化の象徴としての役割を担っていたことがわかります。

水戸黄門の「黄門」ってなに?

「水戸黄門」の“黄門”とは、あだ名や通称ではなく、実は「中納言(ちゅうなごん)」という官職に由来する正式な呼び名です。この事実は、静岡市歴史博物館の大石学館長によって詳しく解説されました。中納言とは、古代から続く朝廷の高位な役職の一つで、現在で言えば大臣クラスの地位にあたります。徳川光圀は1690年に水戸藩の藩主を引退し、隠居した際に朝廷からこの「中納言」の位を授かりました。

-

正式な称号は「水戸権中納言」

-

「黄門」とは「中納言」を中国風に呼びかえた言い方

-

日本では古くから中国の官職名を真似て使う文化があった

このようにして、「水戸権中納言」→「水戸黄門」へと呼び方が変わったのです。当時、日本の官職制度は中国の影響を色濃く受けており、官名を「黄門」などの漢風に言い換えることが一般的でした。「黄門」とは本来、中国の宮廷内の門やその役職に関係する言葉で、それが日本にも輸入されて使われていたのです。

さらに解説では、「水戸黄門」という名前が今日に至るまで有名になった背景についても触れられました。水戸黄門=徳川光圀というイメージが広まったのは、明治時代に入ってからのこと。当時の講談や読み物などの人気メディアによって、光圀の生涯が脚色を交えて語られ、全国に知れ渡るようになりました。そこから「旅をしながら悪を懲らしめる正義の人」というキャラクターが形成されていったのです。

-

明治時代の読み物や講談で「水戸黄門」の人物像が確立

-

その人気がテレビ時代にも引き継がれ、時代劇で定番の存在に

さらに番組では、実は「水戸黄門」は徳川光圀ただ一人ではないという事実も紹介されました。光圀を含めて、歴代で7人の「水戸黄門」が存在したということが資料から明らかになっており、「水戸黄門」という言葉が元々は役職名に由来することを示す証拠ともなっています。

このように「黄門」という称号には、中国文化の影響・日本の官職制度・江戸幕府と朝廷の関係などが複雑に絡んでおり、それを知ることで「水戸黄門」という存在がただの時代劇の主人公ではなく、歴史の中で生まれた本物の人物であることがより実感できます。呼び名ひとつにも深い背景があることを教えてくれる、とても興味深いテーマでした。

チューリップといえばオランダなのはなぜ?

チューリップといえばオランダなのはなぜ?

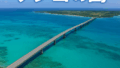

今回の最後の質問は「チューリップといえばオランダなのはなぜ?」。答えは「チューリップ・バブルが起こったから」という歴史的な出来事にありました。チューリップは現在でこそオランダの国花のように扱われていますが、原産地は中央アジアの天山山脈で、トルコを経由してヨーロッパに伝わった花なのです。

その後、1593年にフランス出身の植物学者カロルス・クルシウスがオランダの大学に赴任したことが、チューリップの栽培が広まるきっかけとなりました。彼が育てたチューリップが評判を呼び、次第にオランダ中に広がっていきます。

-

チューリップの球根はオランダの気候と土壌に適していた

-

特に、ウイルスに感染することで珍しい縞模様や斑入りの花が咲くことがあり、それがセレブ層に大人気に

-

珍しい品種は高値で取引され、一球根で家一軒分の価格がつくこともあった

このような中で、1634年から1637年にかけて「チューリップ・バブル」と呼ばれる経済現象が発生しました。花ではなく球根が投機の対象となり、多くの人が売買に熱中。しかしブームはわずか3年で崩壊。最後には多くの人が財産を失い、大混乱を招くこととなりました。

-

チューリップ・バブルは世界最古の経済バブルとされる

-

バブル崩壊後も、チューリップはオランダ文化の一部として残り続けた

-

この出来事が広くヨーロッパ中に伝わり、「チューリップといえばオランダ」の印象が定着した

その後もオランダではチューリップの品種改良や栽培技術が進み、現在では世界最大のチューリップ輸出国として世界中にその美しさを届けています。春には国内各地のチューリップ畑が観光名所となり、多くの観光客が訪れます。

このように、チューリップとオランダが深く結びついた背景には、経済・文化・自然条件のすべてが関係していたことがわかります。ただの「花」ではなく、歴史と人間の欲望が絡んだ興味深い物語があるのです。オランダのチューリップ畑を眺めるとき、その背景にあるドラマにも思いを巡らせてみたくなります。

ひだまりの縁側で…私が持っている珍しいもの発表会!

番組後半には、「私が持っている珍しいもの発表会」が開催され、視聴者から送られてきたキョエちゃんの衣装や、さまざまなレアアイテムが紹介されました。佐々木希さんが「週刊情報チャージ!チルシル」の告知も担当し、情報番組らしい一面も。

さらに、小森隼さんが相づちが適当だと誤解される悩みを打ち明ける場面もありました。岡村さんからは「人をキレさすスイッチ持ってるかも」とツッコミが入り、スタジオは和やかな雰囲気に包まれました。

今回の『チコちゃんに叱られる!』は、日常の疑問を深掘りしながら、歴史・文化・人間の欲望や知恵がつながっていることを楽しく学べる回でした。くつ下の由来から、水戸黄門の本当の意味、チューリップの国際的なイメージの背景まで、どれも目からウロコの連続でした。

「ボーっと生きてんじゃねーよ!」というチコちゃんの一言に、今週も大いにうなずかされました。

気になるNHKをもっと見る

購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

コメント