福山雅治〜長崎に生きて 亡き父の思い〜

NHKのドキュメンタリー番組「ファミリーヒストリー」で、2025年8月3日に放送されたのは、長崎出身の俳優で歌手・福山雅治さんの家族の物語です。長崎の稲佐山でライブを重ねてきた福山さんのルーツをたどりながら、父・明さんや祖母たちの知られざるエピソードが明かされました。地元と音楽に深く根ざした彼の人生観と家族への思いが描かれた内容となりました。

福山家のルーツは福岡・柳川の仏壇職人

福山雅治さんの父方の家系は、福岡県柳川市にルーツがあります。水郷の町・柳川には、今も福山家の本家がありました。古文書や商工案内によると、福山家は大正時代には仏具職人をしていた記録があり、曽祖父・茂市さんは幕末の安政4年に生まれた人物です。明治時代には仏壇職人となり、天満神社の石灯籠にはその名前が刻まれているほど、地元で知られた存在でした。福山さんの祖父も三男として生まれ、家業である仏壇作りを手伝っていたことがわかっています。

海軍に勤めた祖父・敬一と山口出身の祖母・久の出会い

祖父・敬一さんは、かつて海軍の通信員として朝鮮半島の鎮海へ赴任していました。そこで出会ったのが、後に福山さんの祖母となる久さんです。久さんは山口市出身で、父は材木商を営んでいました。女学校を卒業した久さんは、父の仕事により朝鮮半島へ渡ることになります。移住先の鎮海には日本人の住居が残り、当時の街並みも今に伝えられています。久さんは周囲で「美人」と評判で、敬一さんと出会い結婚を決意。日本に戻り、柳川で正式に結婚した2人は、昭和初期に長崎へ移住しました。敬一さんが手がけた仏壇も、長崎市内に今も残されています。

父・明さんが体験した原爆と九死に一生の記録

昭和16年、福山雅治さんの父・明さんは9歳のときに太平洋戦争が始まりました。戦況の悪化により福山家は稲佐山のふもとに疎開し、昭和20年8月9日には長崎に原爆が投下されます。母・久さんはその日、米の配給に並んでいた時に被爆。明さんは行方が分からなくなりましたが、数時間後に防空壕から無事戻ってきたという記録があります。この行動の詳細は長崎市役所に保管された文書に残されており、逃げ込んだ防空壕の跡も確認されました。福山家が住んでいた丘陵地は爆風の直撃を避けられる地形だったため、奇跡的に命が助かったと考えられています。

父・明さんの人柄と戦後の生活

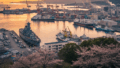

戦後、明さんが暮らした長崎は漁業や造船業を中心に復興を進めていきました。明さんは頭が良くて歌も上手く、明るく優しい人柄で知られていました。若い頃には不動産業を手伝っていたものの、近所ではお酒や麻雀が好きな陽気な人物としても知られていたようです。酒屋の男性によると、大砲の薬莢にお酒を入れて飲んでいたこともあったそうです。そんな明さんが妻と出会ったのは、稲佐山のふもとにある親戚の駄菓子屋でした。

母・勝子さんと祖母・貞子さん、蜜柑畑に生きた人生

福山さんの母・勝子さんは、洋裁の専門学校に通っていた頃、叔母が営む駄菓子屋をよく訪れていました。そこで父・明さんと出会い、昭和42年に結婚します。母方の祖母・貞子さんは、福岡県大川市出身の商家の長女として生まれました。戦時中に長崎県多良見町の蜜柑農園の長男・山口力磨さんと結婚し、農家の嫁として山の斜面で蜜柑を育てる重労働に耐えながら5人の子を育てました。夫の死後も蜜柑農園を拡大させ、女手一つで生活を支えました。

音楽に目覚めた少年時代と父の死

福山雅治さんは昭和44年に誕生し、兄と一緒にバンド活動に夢中になる中学時代を過ごしました。高校生のとき、父・明さんは病気で入院し、53歳でこの世を去ります。父との最後の時間は病室で髪を洗ってあげたことだったと、母から語られました。その後、祖母・久さんも亡くなります。

音楽の道へ進んだ決意と上京

17歳で父を亡くした福山さんは、ギターにのめり込み、卒業後に就職するも5か月で退職。親戚の反対を受けながらも音楽の夢を追い、上京して半年後にオーディションに合格しデビューします。ファーストアルバムには、地元・長崎の平和公園への想いを込めた楽曲「PEACE IN THE PARK」が収録されました。3年後にはアルバム「Calling」で初のオリコン1位、そしてドラマ「ひとつ屋根の下」の大ヒットで全国的な人気を得ます。

稲佐山ライブと「AKIRA」へ託した想い

デビュー10周年を記念し、思い入れのある稲佐山で大規模ライブを開催。地元長崎の人々との絆を音楽で表現しました。母方の祖母・貞子さんが守っていた伊予かん畑には今も1本の木が実をつけ続けています。2024年12月には、父の名前を冠したアルバム「AKIRA」を発表し、家族への思いを新たにしました。

番組を見て感じたこと

このドキュメンタリーを見て、まず胸に残ったのは、福山雅治さんが「歌う人」や「俳優」としての顔だけでなく、一人の息子であり、孫である姿でした。スポットライトの下で輝く彼の姿の裏には、戦争や貧しさ、そして家族の別れといった深い歴史が流れていて、その背景が音楽や言葉に強く息づいているのだと感じます。

特に印象的だったのは、父・明さんが原爆の日に九死に一生を得たエピソードです。防空壕へ逃げ込むまでの時間差や、稲佐山の地形が命を守ったという偶然は、言葉にできない重さを持っていました。それが単なる歴史的事実ではなく、「自分が今ここにいる」という命の線を直に感じさせるもので、福山さんの人生観や表現にも影響しているのだと納得しました。

また、祖父母や母方の家族が懸命に生きてきた姿も、華やかな芸能活動とは対照的でありながら、同じ一本の軸でつながっているように思えます。蜜柑畑で働く祖母や、家業を支えた祖父の姿は、地道で忍耐強い生き方の象徴で、それが福山さんの芯の強さを育んだのだと感じました。

番組を通じて見えてきたのは、家族の歴史を知ることは、自分の中の“根”を知ることだということです。福山さんにとって、その根は長崎の風景や人々の記憶と深く結びついていて、それが歌や言葉となって多くの人の心を動かしているのだと思います。

見終えたあと、私自身も自分の家族の歩みをもう一度たどってみたくなりました。音楽や映像は消えても、人の記憶や思いは、こうして次の世代へと静かに受け継がれていくのだと、強く心に残る番組でした。

気になるNHKをもっと見る

購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

コメント