迷ったら使う!命を守るためのAEDと胸骨圧迫

もし目の前で誰かが突然倒れたら――あなたはどうしますか?心臓が動いているのか、呼吸しているのか、どう判断すればいいのか分からず、戸惑う人も多いでしょう。けれど、その「迷いの1分」が命を分ける時間になるかもしれません。2025年11月5日放送予定のNHK Eテレ『きょうの健康 放置してはいけない 不整脈「迷ったらAED 命を救うために」』では、突然起こる危険な不整脈に対して、一般の人でもできる救命の行動「胸骨圧迫」と「AEDの使用」を実演を交えて紹介します。この記事では、放送前の情報をもとに、内容をより深く掘り下げてわかりやすくまとめました。

【きょうの健康】放置してはいけない不整脈「急増する心房細動 最新治療」―名医が語る“左心耳閉鎖術”と再発を防ぐポイント

命を奪う危険な不整脈「心室細動」と「心室頻拍」

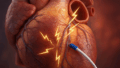

不整脈とは、心臓のリズムが乱れる状態のこと。脈が速くなったり遅くなったり、一定でなくなることがあります。その中でも特に命に関わるのが『心室細動(VF)』と『心室頻拍(VT)』です。心臓の下側にある心室は、全身に血液を送るポンプのような役割を担っています。ところが、心室細動では心室全体がブルブルとけいれんし、血液を押し出す力を失います。まるでエンジンが空回りしているような状態で、全身への血流が完全に止まってしまうのです。

一方、心室頻拍は心室が異常に速く拍動する状態。1分間に200回以上打つこともあり、やがて心臓が疲弊してポンプとしての働きを失い、心室細動に移行することがあります。どちらの状態でも放置すれば、わずか数分で突然の心停止に至ります。このときに行動できるかどうかが、生死の分かれ目になるのです。

救命のカギは「1分以内の行動」

心停止が起こってから1分遅れるごとに救命率は約10%ずつ下がる――これは医療の現場で長年伝えられてきた重要な数字です。5分経てば救命率は半分、10分経てばほとんどの人が命を落としてしまいます。つまり、救急車を呼ぶよりも前に「今、自分が動くこと」が必要なのです。

AED(自動体外式除細動器)は、そんなときのために設計された“命をつなぐ機械”です。電源を入れれば音声で「パッドを貼ってください」「離れてください」などの指示を出し、心臓のリズムを自動で解析してくれます。電気ショックが必要な場合のみ作動する仕組みになっているため、誤って健康な人に使ってしまう心配もありません。

胸骨圧迫(心臓マッサージ)の正しいやり方

AEDが届くまでの間、最も大切なのが『胸骨圧迫(心臓マッサージ)』です。これは、心臓を外から圧迫して血液を全身に送り出す応急処置で、脳への酸素供給を保つために欠かせません。番組では、人形を使って正しい方法を実演しますが、ここでも基本を整理しておきましょう。

【胸骨圧迫の基本】

・手の位置:胸の真ん中(両乳頭の間あたり)に一方の手のひらを置き、もう一方の手を重ねる。肘をまっすぐ伸ばして体重をかける。

・押す強さ:胸が約5cm沈むくらい。弱すぎると血流が作れません。

・押す速さ:1分間に100〜120回(「アンパンマンのマーチ」や「おどるポンポコリン」のテンポが目安)。

・休まず続ける:AEDが届くか、救急隊が到着するまで絶えず続けること。

押している間は、胸が完全に戻る「リコイル」も忘れずに。押しっぱなしだと心臓が再び血液を吸い込めなくなります。また、2人以上いる場合は、疲れを防ぐために交代しながら行うのが理想です。

AEDの使い方と実際の流れ

AEDは誰でも使えるように設計されています。操作は大きく分けて4ステップだけです。

-

電源を入れる(ふたを開けると自動で入る機種も)

-

パッドを胸に貼る(右鎖骨の下と左脇腹)

-

音声の指示に従って、ショックが必要な場合は離れてボタンを押す

-

ショック後すぐに胸骨圧迫を再開する

このとき注意すべきなのは、「怖がらないこと」。機械が「ショックは不要です」と判断した場合は電気を流しません。つまり、「使ってはいけない状況で使ってしまう」というリスクはほぼゼロなのです。AEDを使うこと自体が救命の第一歩であり、勇気を出して使うことが命を救う行動につながります。

スタジオでの実演と出演者の解説

今回の放送では、講師として小倉記念病院 循環器内科部長・福永真人医師が登場します。スタジオでは、岩田まこ都と石橋亜紗の両キャスターが一般の立場でAEDを実際に操作し、音声の流れに合わせて胸骨圧迫を行う様子が紹介される予定です。視聴者に「自分にもできる」と思ってもらえるように、初めての人でも安心できる解説が盛り込まれる構成です。

福永医師は以前から、AEDの普及や不整脈治療の重要性を訴えており、「ためらいをなくすことが何よりの救命行動」と強調しています。今回の放送では、実際の緊急現場を想定した再現映像も交えながら、迅速な対応の必要性を解説する予定です。

AEDは誰でも使える「公共の命の道具」

いまやAEDは、駅、ショッピングモール、空港、学校、コンビニなど、全国で約60万台以上設置されています。実際に救命につながった事例も数多くあり、小学生が使って命を救ったケースも報告されています。つまり、「使える人」が増えるほど救える命も増えるのです。

日本では、AEDを使った場合の法的な責任も問われません。一般市民が救命行為を行った結果、たとえ助からなくても責任を負うことはなく、むしろ「行動したこと」が評価されます。だからこそ、見かけたらすぐに使う勇気を持つことが何より重要です。

まとめ

この記事のポイントは次の3つです。

・『心室細動』『心室頻拍』は心停止に直結する危険な不整脈である

・胸骨圧迫は「強く・速く・休まず」。AEDが届くまで続けることが重要

・AEDは音声で指示してくれる安全な機械。迷ったら使うのが命を救う最善の行動

人の命は、ほんの数分で失われてしまうことがあります。でも、その数分のあいだに勇気を出して手を伸ばせば、誰かの人生を変えることができるのです。

あなたの“1分の行動”が、誰かの一生を救う力になります。

※放送内容と異なる場合があります。

気になるNHKをもっと見る

購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

コメント