進化する学食のヒミツとは?本格グルメと驚きの工夫

2025年6月8日放送の「有吉のお金発見 突撃!カネオくん」では、進化を続ける学食の裏側に迫りました。今や学生だけでなく、近隣の人々にも人気の学食。その美味しさや安さに加え、健康・地域・教育など、さまざまなテーマに対応した取り組みが紹介されました。この記事では、番組で紹介された全国各地のユニークな学食と、その背後にある“お金のヒミツ”をまとめて紹介します。

学生獲得の切り札としての学食

大学入学者数は今後大きく減少するとされており、文部科学省の推計では2040年にはおよそ45万9757人にまで落ち込むと見られています。このような状況の中、多くの大学が新たな魅力づくりとして学食の充実に力を入れています。安くておいしい食事を提供することで、学生の満足度を高め、志望理由の一つとしてもらおうという狙いがあります。

たとえば明治大学では、学外の人にも学食を開放しており、キャンパス内で気軽にランチを楽しめる場となっています。都心のビジネスマンや近隣の住民が利用することも多く、食堂は昼時になるとにぎわいを見せます。メニューは栄養バランスに配慮された定食から丼もの、カレー、うどん、さらには季節限定のメニューまで多彩で、ボリュームと質の高さが支持されています。

青山学院大学でも、キャンパスに併設されたカフェ風の食堂が注目を集めています。カウンター席やテラス席も設けられており、学生だけでなく一般客も訪れやすい工夫がなされています。近くに住む高齢者が友人と昼食に利用するなど、地域との交流の場としても活用されています。

鎌倉女子大学では、地域住民の憩いの場として学食が親しまれています。静かな住宅地に位置することもあり、近隣の主婦や高齢者が散歩がてら訪れるケースが多く、学生と同じメニューを同じ価格で楽しむことができます。こうした運営方針によって、地域と大学とのつながりが自然に生まれる点が評価されています。

-

明治大学では昼休みの時間帯、ビジネスマンの姿も目立つ

-

青山学院大学はデザイン性の高い空間で、カフェ感覚の利用者が多い

-

鎌倉女子大学では日替わりランチが地元住民にも人気

このように、学食の機能は「学生の食事提供」から「地域を巻き込んだ大学の魅力発信」へと広がっています。今後ますます少子化が進む中で、こうした柔軟な学食運営が大学の生き残り戦略の一つとなっているのです。

有名店とコラボすることで本格派へ進化

最近の学食は、ただ安くて量が多いだけではなく、有名店とのコラボレーションによって本格的な味わいを実現しています。学生の満足度を高めるだけでなく、外部の人々からの注目も集める要素となっており、学食の役割がより広がっています。

広島修道大学では、広島市内を中心に20店舗以上を展開する人気のイタリアン・カフェが学食の運営を担当しています。パスタやピザ、サラダなどがバリエーション豊かに提供されており、どれもおしゃれな盛り付けで本格的な味わいです。学生たちだけでなく、教職員や地域住民にもリピーターが多く、学食というよりはレストランに近い雰囲気が特徴です。内装も落ち着いた色合いで、まるでカフェで過ごしているような感覚になります。

南山大学では、地元で高級プリンなどを手がけるスイーツ専門店が学食に進出しています。店内にはスイーツ工房が併設されており、約20種類もの本格スイーツを日替わりで提供。学生たちは食後に気軽にデザートを楽しむことができ、誕生日などの特別な日にはケーキを購入する学生もいるほどです。このスイーツ工房では、学食用だけでなく、他の直営店舗やオンラインショップ向けの商品も製造しており、学食が地域スイーツ文化の一部として機能している点が注目されます。

東洋大学の白山キャンパスには、座席数1300席以上の巨大な学食スペースがあり、その中には7つの専門店が軒を連ねています。和食、洋食、中華、カレー、ラーメン、ベーカリー、スイーツといったバリエーション豊かな構成で、学生はその日の気分に合わせて自由に選ぶことができます。各店は専門性を生かした本格的な味付けで、外部の飲食店と比べても遜色ありません。さらに、食器の返却や洗浄を集約化することで効率的な運営が実現されており、利用者の回転もスムーズです。

-

広島修道大学はカフェメニューが豊富で、内装もカフェ風

-

南山大学は学食内に製造工房があり、地域への出荷も行う

-

東洋大学は各ジャンルの専門店を並べ、選ぶ楽しさがある

このように、有名店との連携によって“学食=簡素”というイメージが大きく変わりつつあり、むしろ“選ばれる大学”の象徴となる存在になっています。味・見た目・快適な空間すべてにおいてクオリティが高まり、学生だけでなく多くの人に愛される場所へと進化しています。

健康・経済支援を考えた朝食メニュー

大学生の多くが一人暮らしをしており、朝食を抜いたり、コンビニなどで簡単に済ませることが多くなりがちです。こうした食生活の乱れは、健康や学業への集中にも影響を及ぼしかねません。そこで、東京経済大学では2014年から、学生向けに100円の朝食提供を始めています。

この朝食は、主食のごはん、具だくさんの味噌汁、日替わりのメインのおかず、そして小鉢1品という合計4品で構成されています。メニューは栄養士が監修しており、バランスの取れた内容です。特に野菜やたんぱく質がしっかりとれるよう配慮されており、偏りがちな学生の食生活を整える役割を果たしています。

-

主食は毎日ふっくらと炊きあがった白ごはん

-

味噌汁には野菜や豆腐がたっぷり入っている

-

メインのおかずは焼き魚、鶏肉の煮物、目玉焼きなど日替わり

-

小鉢にはひじき煮やおひたしなど和風の副菜が並ぶ

朝7時台から提供が始まり、通学前に立ち寄る学生も多く、1日の活力をしっかり補給できる場として定着しています。時間がない中でもサッと食べられる環境が整っており、リピーターが多いのも特徴です。学生の声では「100円とは思えない」「野菜をちゃんと食べられる」といった声が寄せられており、栄養・価格・手軽さの三拍子がそろった朝食サービスとして支持されています。

また、この取り組みは経済的支援の一環でもあり、食費を抑えたい学生にとってもありがたい存在です。100円で温かくて体に優しい朝食が食べられることで、朝食を習慣づけるきっかけにもなっています。健康と経済の両面から学生生活をサポートする仕組みとして、多くの大学でも参考にされるモデルとなっているのです。

地域と学生をつなぐ取り組み

学食は学生のための場所であると同時に、地域との交流や学生の学びの場としても大きな役割を果たすようになっています。ただ食事を提供するだけでなく、学びと実践を融合させたり、地元資源を活用した取り組みなど、多様な展開が見られます。

千葉商科大学では、在学生が自ら店舗を出店し、学食の一部を運営するというユニークな取り組みが行われています。学生がメニューを考え、仕入れや販売、会計まで担当するこの取り組みは、経営の実践教育の一環として位置づけられており、授業と連動する形で行われています。番組内ではカネオクイズとしても出題され、この学食の特徴が注目されました。店舗では、学生のアイデアが詰まったオリジナルメニューや、地域の食材を使った料理も並び、地域住民からも好評です。

近畿大学では、学内で養殖された**「近大マグロ」を使った限定メニューが名物となっています。マグロ丼やにぎり寿司が提供され、全国からの注目を集めています。さらに、薬学部の研究成果として開発されたコレステロールを約20%減らしたたまご**を使ったオムライスも登場しており、学問と食の融合が実現されたメニューとして話題になっています。これらの料理は、オープンキャンパスやイベント時にも提供され、大学の特色を伝える重要な役割も果たしています。

女子栄養大学では、栄養士や管理栄養士を目指す学生たちが日々利用する学食が、まさに実践の場になっています。提供されるメニューには、**「四群点数法」**という栄養計算方法が用いられており、食品を4つのグループに分類し、80kcalを1点として合計点数で栄養バランスを管理します。学生は日々、自分が食べた食事の栄養価を自然に意識でき、将来に向けた実践的な学びの一部として学食が機能しています。献立表にはカロリーや栄養素の情報も詳細に記載されており、教育的価値の高い学食といえます。

-

千葉商科大学では学生による学食運営で経営体験が可能

-

近畿大学は近大マグロや研究成果を活かした卵で地域にPR

-

女子栄養大学では栄養理論に基づいた教育的な献立を提供

このように、学食は地域とのつながり、学生の実践教育、大学の研究成果発信といった多面的な役割を担う重要な場となっています。食を通じた交流と学びが、大学の個性や地域との絆を深めるきっかけになっているのです。

名物メニューで親しまれる学食

学食にはその学校ならではの名物メニューが存在し、長年にわたって学生たちに親しまれています。日々の食事が楽しみになるようなユニークな料理や、部活動を支えるボリューム満点の食事など、学食の工夫と魅力が詰まった定番メニューが各地にあります。

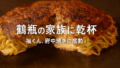

大阪大学の学食では、「てんま」と呼ばれるユニークなメニューが学生に圧倒的な人気を誇っています。この「てんま」は、天津飯とマーボー豆腐丼を合わせたようなオリジナル料理で、30年以上にわたり定番メニューとして愛され続けてきました。ふんわり卵に包まれたごはんの上に、ピリ辛のマーボー餡がたっぷりとかかっており、ボリュームと満足感の両方を兼ね備えた一品です。1日に約400杯も出るほどの人気で、学内の伝説的なメニューとも言えます。学生のみならず、教職員からも「大阪大学の味」として記憶に残る存在です。

一方、京都市にある京都成章高等学校では、スポーツに力を入れる学校ならではのバイキング形式の学食が紹介されました。全校生徒およそ1200人のうち、900人ほどが進学クラスに在籍している一方で、ラグビー部をはじめとする運動部の生徒たちが日々トレーニングに励んでおり、しっかり食べてしっかり動く生活を支えるために栄養価の高い学食が必要とされています。

バイキングメニューは、日替わりのおかずが6種類とサラダ、ごはん、味噌汁という構成で、特に注目すべきはごはんが食べ放題である点です。しかし、おかずは一度だけ盛るというルールがあり、生徒たちは皿の上を工夫しながら、好きなおかずをきれいに盛りつけていきます。この形式は、食べる量を調整しつつも無駄なく食事をとる意識を育てる目的もあり、食育の一環としても機能しています。

-

大阪大学の「てんま」は30年以上続く伝統の人気メニュー

-

天津飯×マーボー豆腐の組み合わせがユニークでボリューム満点

-

京都成章高校ではバイキング形式で日替わりおかずが6品

-

ごはんはおかわり自由だが、おかずは一度のみのルールで工夫が必要

このように、学食の名物メニューは学生生活の一部として強く印象に残り、学校の文化の一端を担う存在にもなっています。日々の食事を通して、栄養だけでなく、工夫や楽しみ、そして思い出が積み重ねられていくのです。

学食にまつわるエピソードも

出演者の小倉優子さんは、自身が40歳で大学入学を果たし、今は学生生活を送っていることを紹介。学内にはクレープのキッチンカーもやってくるとのことです。

また、おいでやす小田さんは、学生時代に河原でハンバーガーを食べていたら、トンビに奪われたというエピソードを披露し、スタジオを笑わせました。

おわりに

今回の放送では、学食が単なる「お昼ごはんの場所」ではなく、大学の魅力を高め、地域とつながり、学生の健康と未来を支える重要な存在になっていることがわかりました。進化する学食の裏側には、それぞれの大学の工夫と想いが込められていました。

気になるNHKをもっと見る

購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

コメント