認知症新時代 広がる“自分らしく”働く場

2025年7月15日(火)放送予定のNHK「クローズアップ現代」は、「認知症新時代」をテーマに、認知症のある人たちが“自分らしく働く”社会の変化を紹介します。認知症になっても役割を持ち、地域とつながり、自分の意思で生きていく。そんな時代が少しずつ始まっています。これまでの事例や関連情報をもとにご紹介します。

認知症とともに働くという選択

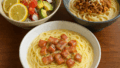

認知症と診断されると、すぐに仕事を辞めたり、社会との関わりが減ってしまうというイメージを持たれがちですが、今ではその考え方が少しずつ変わってきています。愛知県岡崎市にある「ちばる食堂」では、認知症の人がホールスタッフとして日常的に働いています。この食堂は2019年に常設店としてオープンしました。以前から介護の仕事をしていた運営者が、「高齢者にも選ぶ自由があっていい」と考え、注文を間違えることも自然に受け入れる雰囲気の中で働ける場所をつくりました。

一時的ではない、続けられる“日常の職場”

「ちばる食堂」は、期間限定のイベントではなく、認知症の人が日常の中で働き続けられる場所として運営されています。スタッフはホールに立ち、お客さんに料理を運んだり、注文を取ったりと、一般的な接客業務を担当しています。たとえ注文を間違えたとしても、店の雰囲気があたたかいため、トラブルになることはほとんどありません。それどころか、お客さんの多くがそうしたやりとりを温かく見守り、スタッフとのやりとりを楽しみにして訪れる人もいます。

開店当初から口コミが広がり、ランチタイムには一日に140食近くの注文が入る日もあるほどの人気店になっています。働くスタッフの中には、自分が役に立っていることに自信を持ち、「ここがあるから生きがいを感じられる」と話す人もいます。これは、支援される側ではなく、“社会の一員として働く”ということが、どれだけその人の生き方に力を与えるかをよく表しています。

このような場が存在することで、認知症になっても社会とつながりを持ち続け、「できること」に光を当てる新しい価値観が広がりつつあるのです。今後は、こうした職場が全国に広がっていくことが期待されています。

街やお店の“やさしいデザイン”

認知症の人が安心して暮らせる社会をつくるには、建物やお店、まち全体の「デザイン」がとても大切です。福岡市では「認知症フレンドリーセンター」を中心に、誰もが迷わず利用できる空間づくりが進められています。この施設の内装は、照明がやわらかく、床や壁の色も落ち着いたトーンで統一されており、視覚的に安心できるように設計されています。家具の配置もシンプルで動きやすく、不安を感じにくいよう工夫されています。

屋外の広場も変わる

屋内だけでなく、地下鉄の駅前広場などの屋外空間にも配慮が広がっています。福岡市のリニューアル事例では、道の段差をなくしたり、案内表示を大きく見やすくするなど、歩きやすく分かりやすいまちづくりが実現しています。夕方の時間でも見やすいサインや、目印になる植栽や照明の配置も整えられており、道に迷いにくくなるよう配慮されています。

商店街や飲食店の取り組み

名古屋市北区では、地域の商店街を「認知症フレンドリーコミュニティ」にする動きが進められています。飲食店や美容院、コンビニなど、日常的に利用される場所では、メニュー表や商品棚にわかりやすい表示をつけたり、段差に手すりを設置したりするなど、小さな工夫が積み重ねられています。これにより、認知症の人が一人でも安心してお店を利用できるようになります。

なぜこうした工夫が必要なのか

認知症の人は、見慣れた場所でも少しの違いで混乱してしまうことがあります。だからこそ、サインのデザインや空間の構造、照明の強さなど、身の回りの環境が整っていることが安心につながります。その結果、自分の足で買い物に行ったり、地域のイベントに参加したりすることも増え、生活の幅が広がるのです。

こうした“やさしいデザイン”は、認知症の人だけでなく、小さな子どもや高齢の方、外国人観光客にとっても助けになります。つまり、誰にとっても使いやすく、暮らしやすい街づくりにつながっているのです。今後、より多くの地域でこの取り組みが広がっていくことが期待されています。

経験を社会に活かす

認知症になっても、これまでの経験や気づきは無駄になることはありません。本人の声をまちづくりや商品づくりに反映する動きが、少しずつ広がってきています。その一例が、経済産業省が進める「オレンジイノベーション・プロジェクト」です。このプロジェクトでは、認知症当事者が実際に企業と一緒に製品開発に参加しています。使いにくさや困りごとを伝えるだけでなく、どうすればよくなるかというアイデアも出し合う形で、新しい商品が生まれています。

経験専門家という考え方

また、日本総研が提案しているのは、認知症の本人を“経験専門家”として社会に位置づけるという視点です。病気だから守られる存在ではなく、これまでの暮らしや実際に感じてきたことが“知恵”として認められ、地域や企業にとっての貴重なアドバイスとなっています。たとえば、「この表示は見にくかった」「ここにベンチがあると安心できた」といった日常の感覚が、公共の施設やサービス設計の改善に役立てられています。

自分で場をつくるという力

大阪市では、認知症の人が自分たちで交流の場を生み出す活動も行われています。「ゆっくりの部屋」と呼ばれるこの取り組みでは、当事者が紙芝居や読書会、散歩会などを自ら企画・開催しています。そこに参加する人も同じ立場で安心して過ごせる空間ができ、活動が生活のリズムや張り合いになっているのです。本人の中にある力が動き出すとき、まわりにもよい影響が広がっていくのがこの取り組みの魅力です。

こうした事例からわかるように、認知症の経験は「社会のお荷物」ではなく、「社会を良くする知恵」になりうるものです。誰もが経験者になる可能性がある今こそ、その声を大切にし、社会のしくみや考え方を見直す時代が来ています。これからのまちやサービスが、もっと本人の気づきに寄り添った形に変わっていくことが期待されています。

誰もが生きやすい社会をめざして

現在、認知症の人は予備群を含めて約1000万人にのぼるといわれています。これはもはや特別な存在ではなく、誰もが当事者になる可能性のある社会です。だからこそ、安心して暮らせる環境、自分らしく働ける場所、そして自分の声を届けられる場が大切です。この番組は、その「新時代」の入り口を示すものになるでしょう。

ソース

-

NHK「クローズアップ現代」公式番組ページ:https://www.nhk.jp/p/gendai/ts/KV5PLYL8R3/

-

NHK「クローズアップ現代」公式X投稿:https://x.com/nhk_kurogen/status/1944004752347738194

-

マイナビ介護職「ちばる食堂」紹介:https://kaigoshoku.mynavi.jp/contents/kaigonomirailab/news/report/iv_2506_04

-

福岡市認知症フレンドリーセンター:https://dementia-friendly-center.city.fukuoka.lg.jp

-

名古屋市 認知症フレンドリーコミュニティ:https://www.city.nagoya.jp/kita/cmsfiles/contents/0000146/146929/ninchishocommunityguide.pdf

-

経済産業省 オレンジイノベーション・プロジェクト:https://www.dementia-pr.com

-

日本総研 認知症の経験知活用:https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=42517

-

大阪市「ゆっくりの部屋」活動事例:https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/cmsfiles/contents/0000512/512965/10sanko20303.pdf

気になるNHKをもっと見る

購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

コメント